重庆轨道交通6号线重庆东站段:重庆轨道设计院创新技术助力生态保护与工程安全双赢

发布人:系统管理员 发布日期:2025/6/16 来源:本站 浏览:次

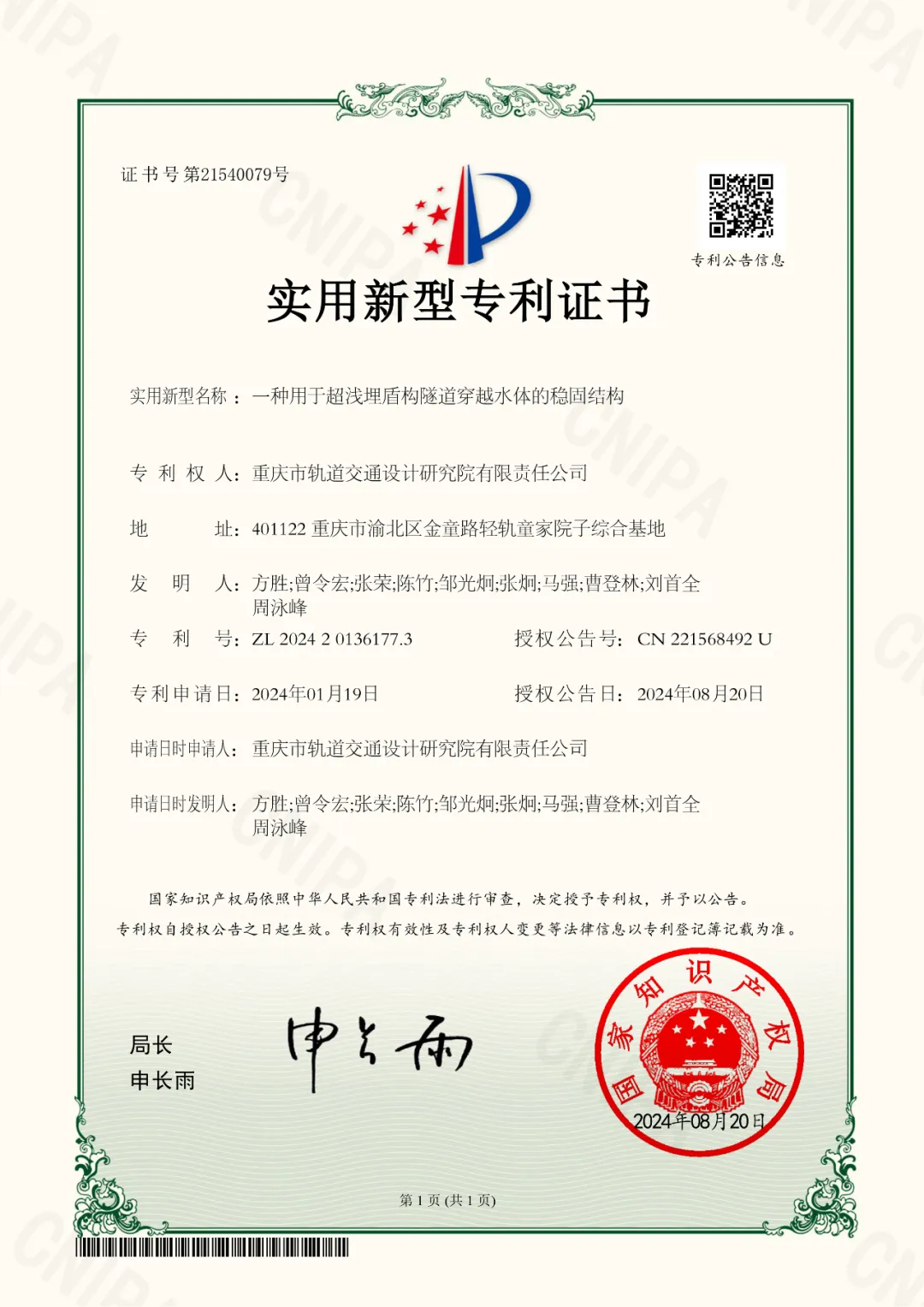

近日,重庆轨道交通6号线重庆东站段即将正式投入运营。在该项目苦溪河段隧道中,创新性地采用了重庆轨道设计院自主研发的“一种用于超浅埋盾构隧道穿越水体的稳固结构”技术专利。此项技术专利的应用,在一定程度上为轨道交通建设与自然生态的和谐共融探寻到了可借鉴的方式与解决方案,是轨道交通建设领域颇具意义的一项成果。

项目背景:生态保护与工程建设的双重挑战

6号线重庆东站段工程线路规划论证过程中,下穿生态湿地公园,湿地所属于苦溪河,技术方案不可避让。这一区域对环境保护要求极高。传统地铁隧道下穿河道时,为确保施工安全,通常会采用埋深大于一倍洞跨高度的隧道方案。但在此项目中,受限于地形高差及其他外部条件,隧道不得不以超浅埋方式穿越水体。这就好比在脆弱的地基上搭建高楼,施工过程中面临着隧道上浮、拱顶坍塌以及渗漏水等诸多风险,如何在保障工程安全推进的同时,最大程度减少对生态环境的影响,成为项目设计团队亟待攻克的关键难题。

专利特点:创新结构铸就安全环保的坚固防线

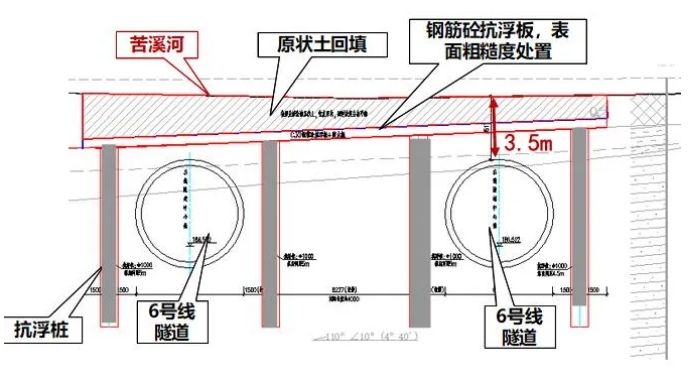

面对这一严峻挑战,重庆轨道设计院科研团队迎难而上,创新研发出“一种用于超浅埋盾构隧道穿越水体的稳固结构”。该专利技术主要由抗浮桩与抗浮压板构成,为隧道提供稳固支撑;在桩顶设置抗浮压板,增强隧道结构稳定性。抗浮桩与压板通过预留钢筋紧密连接,确保了结构的整体性,使整个支撑体系成为一个可靠的整体。这一创新技术不仅从根本上解决了隧道抗浮及盾构掘进上浮的难题,还确保了河道不塌陷、隧道不漏水,为工程的顺利推进提供了坚实保障。

解决问题:三大突破实现生态与工程的双赢

在实际应用中,该专利技术开启了生态与工程和谐共生的新局面,实现了三大显著突破。其一,生态扰微保原貌。采用超浅埋深盾构方案,精准减少地下开挖深度,最大程度降低了对湿地生态的干扰,保持了苦溪河生态湿地公园原有的生态环境。其二,行车优稳提舒适。在确保安全的前提下,对线路纵坡进行合理优化,提升了列车运行的平稳性与乘客的舒适度。其三,结构新构稳生态。压板上端设置河床土壤固定槽,大大减少了对湿地公园生态环境的影响,通过创新结构设计,确保了隧道在水体下方的长期稳定性,兼顾了工程安全与生态保护。具体施工时,施工人员采用钢板桩围堰分幅改道,施工期间溪流不断流,确保生态区上下游鱼类回游,最终完成河床及岸边绿化。项目完工后,苦溪河生态湿地公园依旧绿意盎然,河水清澈见底,岸边绿树成荫,真正实现了工程与生态双赢目标。

6号线重庆东站段项目通过采用这一创新技术,不仅有效降低了施工风险,还为轨道交通建设与自然生态的和谐共生提供了宝贵经验。未来,随着更多类似项目的实施,该技术有望在更广泛的领域得到推广与应用,助力城市实现可持续发展,促进轨道交通发展与城市生态和谐迈向新台阶。